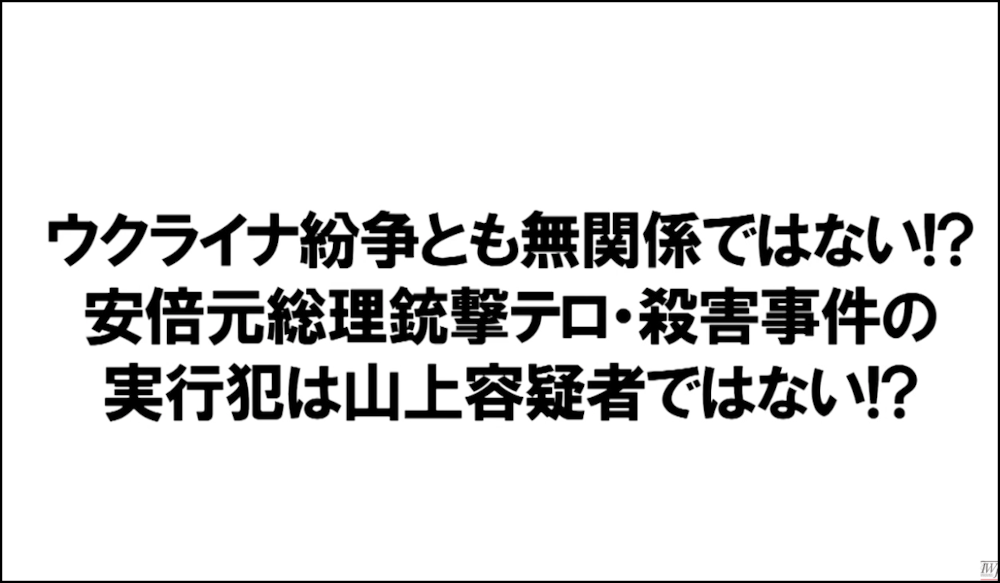

トランプ前大統領再選後の国際情勢の基本的見方

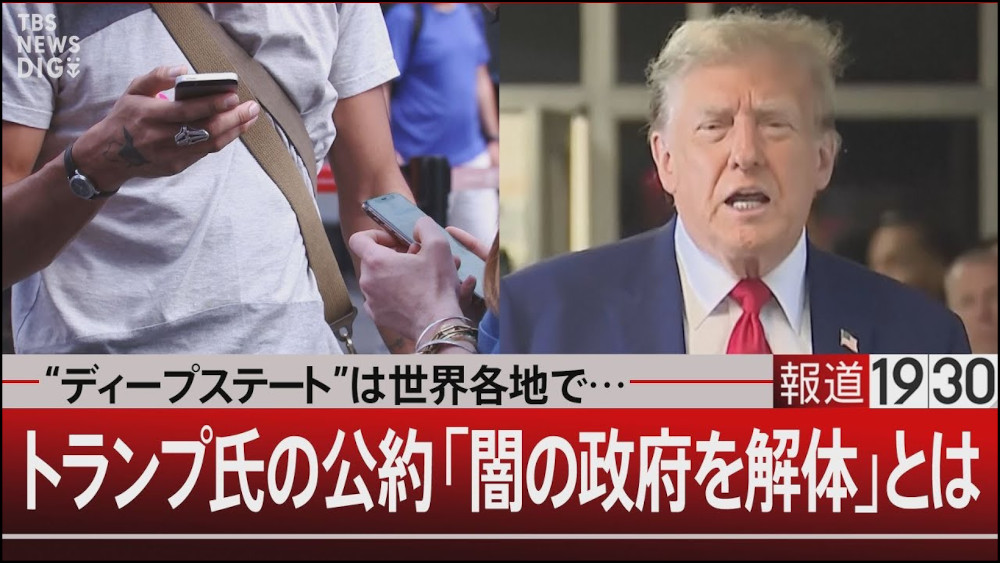

国際情勢解説者・田中宇氏の「米国諜報界」についての分析・論考をサイト管理者なりに解釈し、トランプ前大統領再選後の国際情勢の基本的見方を提示しておきたい。米国ではアイゼンハワー大統領が離任時の1961年1月17日に行った演説で、米国民に対して軍部と産業が結託した「軍産複合体」の危険性を警告した。この軍産複合体が当初の「米国ディープステート」と思われる。

このディープステートに対して、「帝国の論理=軍産複合体による世界支配のノウハウ」を伝えたのが、17世紀末から18世紀の産業革命を経て20世紀初頭まで大英帝国時代を築いた英国である。ディープステートはその後、ロックフェラー家などの大資本家(大財閥)やウォール街の金融資本を取り込み、英国からの「世界支配のノウハウ」の伝授もあって、米国単独覇権体制を築いてきた。

その大きな成果は、「民主主義国家」と信じられた米国と「社会主義国家」を自認したソ連が対立し、「冷たい戦争」を引き起こした第二次世界大戦後の米ソの冷戦に、米国(および西側諸国)が勝利したことである。ただし、田中氏の解説によると、米ソ冷戦の勃発には英国が深く関与している。サイト管理者としては現実的にはそうした英国の謀略もあったと思われるが、民主主義対共産主義の冷戦は、有神論と無神論の戦いで、世界宗教の論理から見ると、避けられない対立だったと思われる。

さて、サイト管理者としては、米国を盟主とする西側陣営がソ連を盟主とする共産主義陣営(社会主義陣営)に勝利したのは、①マルクスが資本論で、市場経済を経済システムの根幹とする資本主義体制は労働者を搾取して利潤を稼ぐ経済体制(労働価値説)であり、経済体制の崩壊は必然である(資本主義体制崩壊論)と説いたと解釈されているため、社会主義諸国家が市場経済を否定し、導入しなかったため、経済システムの基本である需要と供給を一致させる機能が損なわれ、民生用製品の生産の無駄と不足が頻発し、経済システムが内部から崩壊してしまったこと②中ソ論争が勃発したことから、ニクソン大統領とキッシンジャー補佐官による「忍者外交」で、現実主義の中華人民共和国の抱き込みが行われ、鄧小平の改革・解放政策による「赤い資本主義国」が誕生したこと③共和党のニクソン大統領が日本の田中角栄首相に対して、日中国交正常化と日本の対中投資を促したことーにあると見ている。

ソ連を盟主とする社会主義陣営は、1989年11月9日に民衆によってベルリンの壁が崩壊したことをきっかけとして始まったが同年12月、米国のパパ・ブッシュ大統領と旧ソ連のゴルバチョフ大統領がマルタ島で会談して冷戦の終結が最終的に宣言された。しかし、この米ソ冷戦時代の終焉で、不都合なことが起こってしまった。第一は、当時のゴルバチョフ大統領とシェワルナゼ外相に対して、米国のブッシュ大統領とベーカー国務長官は冷戦時代に創設した北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大はしないと約束したが、米側陣営はこの約束を反故にしたことである。これが今日のウクライナ戦争の原因・遠因になってしまった。

本来は、ゴルバチョフ大統領が提唱した「欧州共通の家」(すべてのヨーロッパの国が政治的・経済的・軍事的な歴史的分断状態を克服し,一つの共同体として「共通の家」をつくるべきだとする考え方=https://kotobank.jp/word/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%81%AE%E5%AE%B6%E6%A7%8B%E6%83%B3-169288=)構想を練り、実現すべきであったことだろうと思う。

第二は、米ソ冷戦時代にディープステートが暗躍したことによって、「平和の配当」が実現せず、米国の経済力の衰退とともに、同国の財政赤字が巨額になるとともに大幅な経常赤字の現実が招来、経常赤字を返済するための海外諸国からの借入金が膨らみ(対外純債務残高の肥大化が進行し)、ドル基軸通貨体制の維持に不安が生じてきたことだ。このため、米国としては海外諸国に流出したドルを自国に還流させて、ドルの価値に対する信認が失わないようにすることが必要になった。このため、米国が採った政策が、米国債や株式など有価証券価格の引き揚げ、つまり、量的金融緩和政策(QE)による資本市場のバブル化だった。

しかし、2008年9月15日に米国の投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻するというリーマン・ショックが起きてしまい、バブル経済を維持し続けることは不可能であることが、ディープステートにも認識されるようになった。この事件をきっかけに、米国のディープステート内で、米国単独覇権体制の維持を追い求める勢力と、米国単独覇権体制を放棄し、世界を多極体制に移行させようとする勢力の長い間の死闘が始まる。

その結果として、田中氏の解説に対するサイト管理者の解釈によると、ディープステートは「隠れ多極主義勢力」(ロックフェラー家などの大資本家・大財閥、ディアスポラのユダヤ人からなるシオニスト=イスラエルの右派政党・リクード)が「単独覇権体制」を傘下に置くようになった。ロックフェラー家などの大資本家・大財閥は好戦的なネオコン派を使い、①新型コロナ対策としての都市封鎖策(随伴した結果として物流網も寸断され、コストプッシュインフレの重大な要因にもなる)②二酸化炭素による地球温暖化(温室ガス効果)対策として、石油や天然ガスなどの化石燃料の使用を段階的かつ早急に禁止する気候変動枠組条約・パリ協定③ロシアの「特別軍事作戦」を誘引したバイデン政権とウクライナのネオ・ナチ政権であるゼレンスキー政権によるウクライナ戦争の本格化④移民対策の稚拙化ーなどの超愚策政策を行ってきた。

このため、バイデン政権が成立した2021年1月以降、米国から欧米諸国など米側陣営諸国ではエネルギー価格やIT産業に不可欠なレアメタル価格、穀物価格などの上昇によるコストプッシュ型の大インフレが起こり、筋違いだが総需要を徹底的に抑制したことと、ウクライナへの軍事・経済支援もあって、米側陣営諸国の経済は相当、弱体化してきた。このため、米側陣営諸国では、バイデン政権と同類の左派全体主義独裁のエスタブリッシュメント政権に対する国民の支持が失われ、フランス(少数与党内閣)やドイツ(連立政権の崩壊)はもちろん、英国(でもエスタブ政権は崩壊に直面している。その一方で、米国では来年1月からトランプ第二期政権が発足するほか、イタリアでは既に右派政権が成立しており、ドイツでもAfD(国民の選択肢)、フランスでは右派の国民連合が着実な支持を得てきている。

また、トルコのエルドアン大統領やハンガリーのオルバン首相は、トランプ次期大統領とともにプーチン大統領とも近い。トランプ第二期政権は、多極化を一層推進し、結果として非米側陣営諸国が一層、興隆していくようになると思われる。その反面、米側陣営の欧州諸国、日本(岸田文雄前政権とその後継で、岸田前首相の影響下にある石破茂政権はバイデン政権に隷属しており、信教の自由を否定するリベラル左派全体主義独裁政権の範疇に属する)、韓国などのリベラル全体主義独裁のエスタブリッシュメント政権は行き詰まりが鮮明になるとともに、右派勢力が政権を担当していくようになる。

なお、ユン・ソンニョル大統領が非常事態戒厳令(非常事態戒厳)の発令に失敗した韓国では、大統領代行を勤めていたハン・ドクス(韓悳洙)首相も弾劾決議案が可決・成立した。今後、野党で、日韓併合時代の日本の大韓帝国統治を批判し、北朝鮮との対話路線を志向するより左派色の強い「共に民主党」が、憲法裁判所がユン大統領の弾劾・職務停止は妥当として、同大統領を罷免することになれば、憲法で定められている大統領選挙後、政権を掌握することが予想されるが、トランプ次期大統領がキム・ジョンウン総書記と改めて再会談し、在韓米軍を撤退させる可能性も考慮しておかなければならない(後述)。

今後の国際情勢はこうした方向に大転換し、これにユダヤ教、キリスト教、イスラム教の同じ唯一神を信奉する世界高等宗教の宗教改革問題が相まって、重大な文明の転換期・新文明の創造期に本格突入すると思われる。

ウクライナ戦争(特別軍事作戦)の行方ーなるか停戦ないし終戦

来年2025年1月20日のトランプ第二期政権発足後、最初に注目されるのは、トランプ次期大統領が選挙期間中に公約していたウクライナ戦争の停戦ないし終戦が実現するかどうかだ。TBSは12月26日に放映したウクライナ戦争の行方について、Youtubeでも流している(https://www.youtube.com/watch?v=xeht7N3WisQ)。ある程度、よくまとまった米国政権移行チーム、ロシア、ウクライナそれぞれの停戦案ないし終戦案が図示されるので、そのキャプチャ図を紹介することにする。

ただし、報道の前提として、ウクライナに侵攻したプーチン政権を「極悪」と決めつける報道姿勢は変わっていない。プーチン政権を極悪と決めつけられない理由は、次の点である。第一に、米側陣営がソ連側にNATOの東方拡大を約束したことを反故にしたこと。第二に、2014年2月にオバマ政権下のバイデン副大統領の指示で、ビクトリア・ヌーランド国務次官補が実務の最高責任者になって、マイダン暴力クーデターを起こし、合法的に大統領に選出されたヤヌコーヴィッチ大統領をロシアに追放した後、ナチスに協力したステパン・バンデラを開祖とするネオ・ナチ勢力(アゾフ連体など)政権を樹立したこと。

第三は、ネオ・ナチ政権の樹立後、同政権が東部ドンバス地方のロシア系住民の大弾圧を行ったこと。第四は、キエフのネオ・ナチ政権の大弾圧を阻止するために、欧州陣営の要(かなめ)であるドイツ、フランスが見守る中で、東部ドンバス地方のルガンスク州、ドネツク州に高度な自治権を認める(注:ウクライナはNATOに加盟できなくなる)ことを目的として、2015年2月に、ミンスク合意Ⅱが国際条約として合意・成立したが、キエフのネオ・ナチ政権はこのミンスク合意Ⅱを誠実に履行しなかったことである。

報道ではこれらのことに一切、触れておらず、話題を展開しており、偏向報道になっている。

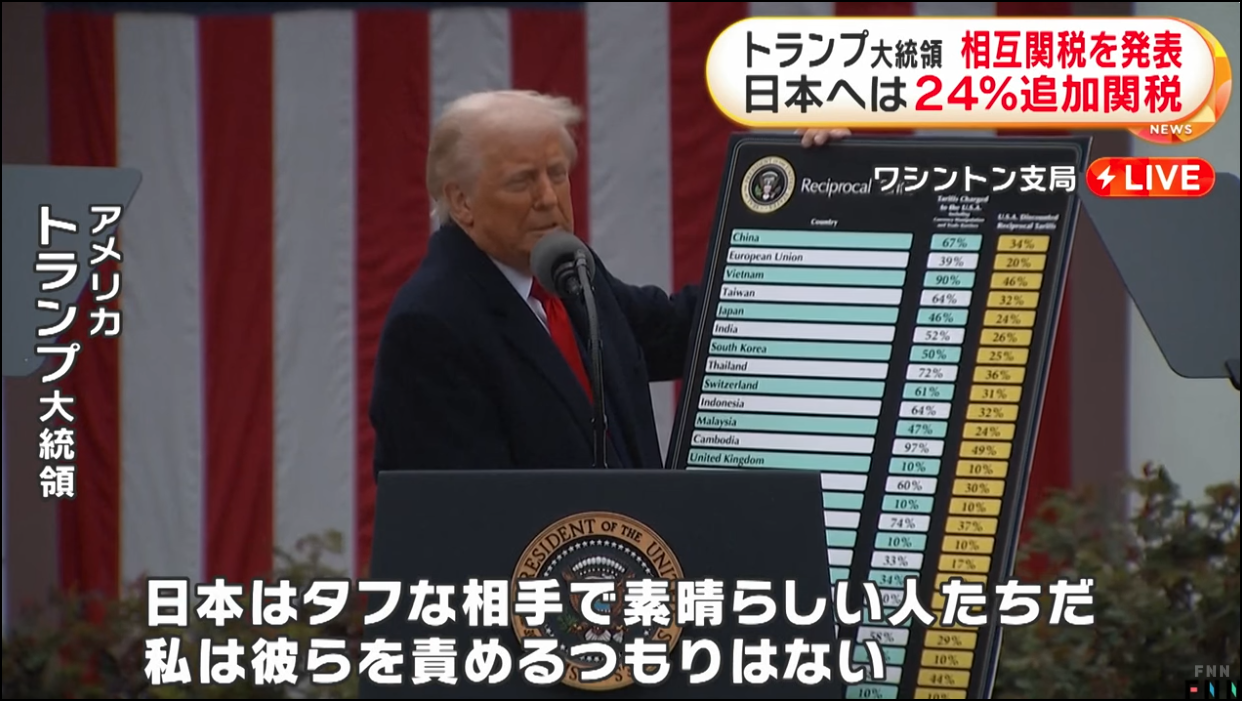

トランプ次期大統領はウクライナ特使に元米国陸軍中将のキールス・ケロッグ氏を指名したが、ケロッグ特使は、①現在の戦況状況をもとに、ウクライナが支配している地域ととロシアが支配している地域に、それぞれの領土を固定する②ウクライナのNATO加盟は長期間(プーチン大統領が生存中)、先延ばしにするーなどの案を提示している。この案に対して、ウクライナ、ロシア双方が拒否すれば、米国はウクライナを支援し続けることになり、ウクライナ戦争は終わらない。

これに対して、プーチン大統領は、①ロシアが2022年9月30日、併合したと主張しているロシア系住民が多数を占めるドネツク州、ルガンスク州、ザポリージャ州、ヘルソン州はロシア正教を信じるロシア系住民が多いことから、ロシアの領土に永久に併合する②ウクライナはロシアの安全保障のため、永久にNATOに加盟しないことにするーことを、交渉に入る最低の条件にしている。一方、ウクライナ・キエフのネオ・ナチ派のゼレンスキー政権は、①ロシアに支配されていないウクライナの地域を二分割か三分割化し、ドイツやフランス、ポーランドのNATO加盟国の軍が駐留して、ウクライナの安全を保障する体制を築く②ロシアに併合された四州はプーチン大統領の死後、外交交渉によって取り戻すーことを交渉の条件としている。

サイト管理者としては、上記に述べたロシアがウクライナに対して「特別軍事作戦」を展開した理由を考慮すると、ウクライナのゼレンスキー大統領は虫が良すぎるのではないかと考えざるを得ない。ウクライナ戦争が勃発し、トランプ二期政権成立直前に、長距離ミサイルである米国のATACMSや英国・フランスが共同開発したストームシャドウ(フランス名・スカルプ)を多数、ロシア領土攻撃のために使用しているのは、ネオ・ナチのゼレンスキー政権にウクライナ戦争を止める気がないことを示しており、トランプ次期大統領も長距離ミサイルの多用に激怒している(https://news.yahoo.co.jp/articles/3b4caddedd21af22a59f326f2947b78f6d50e403)。そして、ウクライナに事実上のNATO加盟を許せば、外交交渉なしに即座に東南部四州を「奪還」するという行動に出るのではないか。

ウクライナ戦争が始まってもうすぐ三年にもなる原因は、バイデン政権とその傘下にあるネオ・ナチ政権のゼレンスキー政権にある。しかも、ゼレンスキー大統領は今年5月末、大統領としての任期が切れている。また、事実上のケロッグ特使が考えた停戦案にも問題がある。ロシアが「特別軍事作戦」を展開したのは、実はミンスク合意Ⅱが時間稼ぎの案でしかなかったことが判明したことで、バイデン政権を盟主とする米側陣営は、要するにロシアのプーチン政権を最初から騙していたわけだ。このことについては、ロシア在住の日本人・ニキータ氏が動画で明確にしている(https://www.youtube.com/watch?v=mbupYbFxEUM)。

ケロッグ特使は、オバマ政権やバイデン政権など長らく続いてきたリベラルな民主党政権とその傘下にあったネオ・ナチのキエフ政権、とりわけゼレンスキー政権がロシアを「特別軍事作戦」に誘い込んだ手口や虚構でしかなかったミンスク合意Ⅱの詳細を正確に調べ、新たな停戦ないし終戦案を打ち出すべきであろう。サイト管理者としては、ウクライナ戦争の正当性は、やはり、ロシアのプーチン政権にあると判断している。トランプ次期大統領は、安倍晋三元首相と同様に、憲法上厳密に言えば、任期切れのゼレンスキー大統領ではなく、プーチン大統領を交渉に近い正式な取引の相手にすべきだ。

サウジのサルマン政権とイスラエルのネタニヤフ政権がアブラハム合意路線で和解、中東情勢は安定化、正常化の方向へ

イスラム教を信奉する諸国とイスラエルからなる中東の情勢は第一次世界大戦後に悪化した。第一次世界大戦(1914年〜1918年)は、三国協商連合国=大英帝国、ロシア帝国、フランス第三共和制=側と中央同盟諸国=ドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国=)側との世界規模の戦争だったが、勝者になった三国協商側の大英帝国が「三枚舌外交」を展開したのが、中東情勢悪化の原因になった。

大英帝国の「三枚舌外交」とは、フセイン=マクマホン協定(1915年)、バルフォア宣言(1917年)、サイクス・ピコ秘密協定(1916年)からなる。フセイン=マクマホン協定では、オスマン・トルコ帝国の支配下にあったアラビア半島(中東地域)のアラブ人に対して、アラブ人国家の樹立・独立を約束する一方で、大英帝国の敵国であったオスマン・トルコ帝国への抵抗運動を求めた。なお、オスマン・トルコ帝国は、中央アジアから移住したトルコ族によって建国されたイスラム帝国で、最盛期は16世紀のスレイマンⅠ世の治世の時代で、西アジア=アラビア半島、北アフリカ、バルカン、黒海北岸、カフカス南部を支配し、世界最大最強の帝国とされた。

次に、バルフォア宣言では シオニズム(ユダヤ教を信奉する古代イスラエルのユダヤ民族はイエス・キリストを殺害後、ディアスポラの民族=故郷を追われて、ヨーロッパを中心に世界各地に離散した民族=になるが、そのユダヤ民族が古代イスラエルの中心地であったエルサレムのシオン山に故郷を再建し、ユダヤ民族国家を建設することを目的とした運動)を志向していたユダヤ民族に対して、ユダヤ人国家の建設を約束、実際に支援した。 そして、サイクス=ピコ秘密協定では、 大英帝国・フランス・ロシア帝国によるオスマン・トルコ帝国の分割統治を約束した。余談だが、オスマン・トルコ帝国の将軍だったケマル・アタチュルクが西欧化を志向し、政教分離のトルコを建設、現在に至るが、現在のトルコのエルドアン大統領はイスラム教に回帰している。

大英帝国の外交政策は矛盾に満ちたものになったが、中でもイスラム教を信奉するアラブ人に対して独立国家の建設(パレスチナ国家構想)を約束したことと、シオニズムを信奉するシオニストにユダヤ人国家の建設を約束、支援したことは、第二次世界大戦後に四次にわたる中東戦争を引き起こすなど、中東地域を決定的に不安定化した。イスラエルは一時、米国のクリントン大統領の仲介で、左派労働党のラビン党首がパレスチナ解放機構(PLO)のアラファト議長と和解し、オスロ合意(1993年)に漕ぎ着ける。

オスロ合意は、①イスラエルを国家として、PLOをパレスチナの自治政府として相互に承認する②イスラエルが占領した地域から暫定的に撤退し、5年にわたって自治政府による自治を認める③その5年の間に今後の詳細を協議するーことを骨子とした協定だったが結局1995年、オスロ合意に反対するイスラエルの青年イガール・アミルに、至近距離から狙撃暗殺された。これ以降、イスラエルではリクードなど右派勢力が台頭し、パレスチナ自治政府との協調を止め、パレスチナ国家構想自体を否定する右派の潮流が強まってくる。これは、英国が大英帝国の時代に、フセイン=マクマホン協定、バルフォア宣言という大きな矛盾を含んだ外交政策を展開したことによる。

要するに、「パレスチナ国家構想」は英国が創り上げた架空の構想でしかなかった。イスラエル内で、「パレスチナ国家構想」を否定する動きが生じ、大きくなっていくのにもやむを得ないところがある。その頂点に立つ人物が、イスラエル建国後に生まれた最初の首相経験者であり、歴代首相の中で最年少で首相に就任し、通算15年の首相歴を持つ右派リクード党首で、シオニストのネタニヤフ現首相である。

一方、パレスチナ暫定自治政府内にも大きな変化が起こる。パレスチナ解放機構の力が弱くなり、イスラーム法(シャリーア)によって統治されるスンニ派イスラム国家の確立を目標として、1920年ころにエジプトで結成され、政治・社会運動を展開してきたムスリム同胞団の影響力が、エジプトやヨルダン、パレスチナ自治区など中東地域で強くなってきたことだ。パレスチナ暫定自治政府は、東エルサレム、ガザ地区、ヨルダン川西岸を治めるが、統治機構として自治政府とパレスチナ立法評議会(議会に相当)を持つ。

この立法評議会の選挙は、PLOの主流派であるファタハとムスリム同胞団パレスチナ支部としてのハマスという二大政党を中心にして行われるが、度重なる延期の後の2006年に行われた選挙では、ハマスが定数132議席のうち74議席を獲得して第一党となる一方、アッバス大統領率いるファタハは第二党(45議席)に後退した。このため、イスラエルに対して強硬な姿勢をみせるハマス主導内閣が誕生したことにより、イスラエルとの関係が悪化する一方、パレスチナではファタハとハマスの抗争が激化することになった(https://kotobank.jp/word/%E3%81%B1%E3%82%8C%E3%81%99%E3%81%A1%E3%81%AA%E8%87%AA%E6%B2%BB%E9%81%B8%E6%8C%99-1580992#goog_rewarded)。

このムスリム同胞団パレスチナ支部として、ガザ地区のパレスチナ難民の圧倒的支持を得、ガザ地区を政治・経済・軍事的に実効支配しているハマスが昨年10月7日、突如としてイスラエルを攻撃、大量の人質を奪って、イスラエルと戦端を開く。余談だが、ハマスの動きについて、エジプト政府がイスラエルに伝えていたが、ネタニヤフ政権はこれを無視したとの情報もある。これに対して、イスラエルが徹底した攻撃を開始して、今日に至るイスラエルとハマス、シリア系のヒズボラ、イエメンのフーシー派など、イスラエルとイラン傘下のイスラム民兵団との戦闘に拡大する。そして、今年2024年の12月にはシャーム解放機構=イスラム解放機構(ハイアト・タフリール・アッ=シャーム、HTS)によって、アサド大統領が支配していたシリアが打倒されるという大事件まで起きてしまう。

昨年10月からのイスラエルのガザ地区やイラン系イスラム教徒(シーア派)民兵団に対する攻撃には、想像を絶するものがある。イランはハマスの最高指導者やヒズボラの最高指導者が、モサドの情報を含むイスラエルの手によって(正確に)暗殺されたことから、イスラエルに対する報復攻撃を行った。しかし、結局のところ、イスラエルの軍事力には今は太刀打ちできないということで、イスラエルとの間に「冷戦状態」が続いている。

また、アサド政権の崩壊後に、イスラエルはシリアに対して、激しい空爆も行っている。CNNによると、「イスラエル軍は10日、シリアに備蓄されている戦略兵器の大半を爆撃したと発表した。同国全土に対し、過去2日間で約480回の空爆を実施したと主張している。イスラエル空軍は約350回の有人機による空爆を遂行。飛行場や対空砲、ミサイル、ドローン(無人機)、戦闘機、戦車、兵器製造施設を標的にダマスカス、ホムス、タルトゥース、ラタキア、パルミラの各地を攻撃した。イスラエル国防軍(IDF)が明らかにした。さらに追加の空爆を130回、地上作戦中に行った。ここでは兵器の保管庫、軍事施設、発射装置、砲撃用の陣地を標的にしたという。また船舶からは15隻の艦船が配備された海軍の施設2カ所を攻撃。対艦ミサイル数十発を破壊したとしている」(https://www.cnn.co.jp/world/35227146.html)。

不思議なことに、HTSのジャウラニ指導者はイスラエルに対して、「シリアに介入する口実(大義名分)はない」としつつも、「一方で、イスラエルとは対立する立場にないとも主張した。アサド政権の後ろ盾となっていたイランに関しては、シリアや近隣諸国に脅威をもたらしたと非難し、『イランの部隊のシリア駐留を終わらせることができた。イラン国民は敵ではない』と語った」(https://mainichi.jp/articles/20241215/k00/00m/030/064000c)ということだ。シリアの新政権の中心になるのは、HTSと見られているが、HTSにはイスラエルに対して報復攻撃をするつもりはないようだ。

これについて、国際情勢解説者の田中宇氏は、12月17日に投稿・公開した「シリア新政権はイスラエルの傀儡」と題する記事(https://tanakanews.com/241217israel.php、有料記事=https://tanakanews.com/intro.htm=)のリード文で「イスラエルは今回、米英覇権(ディープステート=諜報界の中の英国系リベラル全体主義独裁体制派)の消失を見据え、その後の中東で影響圏を拡大するために、HTSを動かしてシリアをイスラエルの傀儡国にした。米国に頼らず、英国系からの妨害を防いだので成功した。今後シリアの国家運営が成功したら、中東でのイスラエルの評価が上がる」と説明している。

田中氏の分析を敷衍すると、HTSは、米国諜報界(リベラル全体主義独裁体制派を打倒して、ディープステートを制した隠れ多極派のうちのロックフェラー家などの大資本家・財閥系とシオニスト系=リクード系、トランプ次期大統領系)がトルコに依頼して、シリア北部のアドリブで面倒を見ていた。そんな中で、アサド政権が、面倒を見てくれていたロシアのプーチン政権の国軍改革を含む内政改革要求をいっこうに聞き入れないため、シリア国内は不安定化を続けた。そこで、イスラエルはトルコに根回ししてHTSを支援するようになり、ダマスカスを制圧させたということになるだろう。その理由は、HTSがシリアの正常化・安定化に成功すれば、中東でのイスラエルの地位が向上するからだ。そうなれば、スンニ派の盟主・サウジアラビアもシーア派の大本(おおもと)であるイランも、イスラエルに対して文句を言えなくなる。

イスラエルがHTSを支援するとともに、激しい空爆を行ったのは、「HTSとイスラエルの動きからみて、両者はHTSが今回の進軍を開始する前から同盟関係になっている。HTSはシリアを、イスラエルが満足するような国にすると、イスラエルに約束しているはずだ。その見返りとして、イスラエルはHTSに兵器や諜報の軍事支援をして、アサド転覆が実現した。イスラエルはHTSを信用しきれない部分があるのでシリアに侵攻し、自国との間に緩衝地帯を作って軍を駐留して監視し、HTSがイスラエルにとって良い傀儡である(注:同盟関係)になる)よう仕向けている」という理由からだ。また、ロシアはシリアをイスラエルに譲ったので、昔からロシアとも関係の深いイスラエルは。ロシアにも感謝している。

イスラエルがこうした動きを展開したのは、英国の三枚舌外交を否定して「パレスチナ国家構想」自体を消滅させるとともに、アブラハム合意(イスラエルとアラブ諸国の外交関係の正常化・友好関係の樹立=サウジアラビア傘下のアラブ首長国連邦=UAE=が先陣を切った。トランプ第一期政権の2020年8月13日に成立)を拡大して、中東の安定化と和平の基礎とするためだ。

ロックフェラー家などの大財閥の「隠れ多極派」と連携しているリクード系とトランプ次期大統領系は合同して、アブラハム合意をイランやサウジアラビアにも拡大していく構えだ。まず、イランに対しては、ハマスとの停戦を合意しなければならない。ロイター通信は、「パレスチナ自治区ガザ北部への攻撃を続けるイスラエル軍は29日、ベイトハヌンに残っている住民に避難を命じた。パレスチナ武装勢力がベイトハヌンから砲撃を行っているためとしている。同軍は28日にベイトハヌンに対する新たな作戦を発表した。 北部のベイトハヌン、ジャバリア、ベイトラヒヤ周辺は人影がなく荒廃している。イスラエルがこの地域を停戦後に緩衝地帯にするつもりではないかとの憶測が出ている」(https://news.yahoo.co.jp/articles/d69f854d83a30fbb0823b4ca5fb7a59c7a0c6e35)と伝えている。

イスラエルとしてもイラン系民兵団を壊滅させた現在、そろそろ、ハマスとも停戦をする時期だと思っているようだ。パレスチナ難民の今後としては、中東地域に社会的影響力の強いムスリム同胞団の庇護のもとで、エジプトやヨルダンその他の地域に安住の地を求めるという方向が考えられる。

次に、サウジアラビアについてだが、サウジは建前としてパレスチナ国家の樹立を訴えてきた。トランプ次期大統領、イスラエルのネタニヤフ首相としては、サウジの建前を考慮する必要がある。田中氏は12月19日に投稿・公開した「ガザ停戦、アブラハム合意交渉再開へ」(https://tanakanews.com/241219gaza.htm、無料記事)の中で、次のように述べている。

サウジ王政は現実主義だ。アラブの子分たちであるUAE、モロッコ、エジプト、ヨルダンなどは、すでにパレスチナの大義を無視してイスラエルと仲良くしている。パレスチナの消滅を現実として受け入れざるを得ない中で、サウジは今後、2020年のUAEと同様、イスラエルが西岸併合を宣言しないことを最低限の条件として、イスラエルと国交正常化していくのでないか。トランプは、大統領就任後にサウジとイスラエルの和解を推進できるよう、準備を進めているように見える。トランプはイスラエルに対し、ガザを停戦せよ、西岸併合の宣言を延期せよ、と言っている。ガザ停戦と西岸併合宣言延期だけで、(パレスチナ国家を樹立しなくても)サウジがイスラエルとの和解を了承する可能性がある。(Annexation in the West Bank? 'Not now,' Trump signals)(Trump told Netanyahu to end Gaza war, TIME 'Person of the Year' interview reveals)

中東情勢悪化の真の原因は、英国が大英帝国の時代に三枚舌外交を展開したことである。しかし今や、米英ディープステート=米国諜報界の中では、英国がノウハウを伝授した単独覇権体制派の勢力は衰えてきている。これは、欧州諸国のエスタブリッシュメントの凋落につながる。それとともに今後は、イスラエルとサウジアラビア、イランの外交関係の回復が実現し、中東に新たな秩序が形成される展開になるだろう。その流れを強固にするためにも、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教が同じ唯一神を信奉する世界宗教であり、「信仰の父」とされるアブラハムから何故、これらの三大宗教が分かれ出たのかを知ることができる世界宗教が出なければならない。

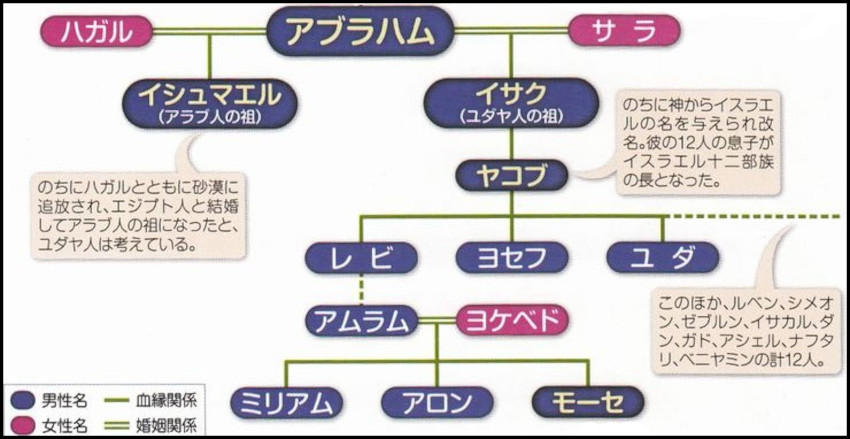

世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会:略称統一教会)の聖書の解説書で、同連合の教理とも言える統一原理は、その謎をアブラハムが象徴献祭の失敗を嫡男のイサク献祭で挽回したからだと説明している(https://www.kogensha.jp/news_app/detail.php?id=13426)。