トランプ大統領が世界の諸国、とりわけ「同盟国」に課税する相互関税政策について大統領令に署名したことから、米側陣営諸国の主要株式市場はいっせいに相場が下落したが、これは「木を見て森を見ない」例の端的な例になる可能性が強い。トランプ政権が目指しているのは、相次ぐ産業、雇用の海外流出で米国の産業が空洞化し、産業経済が破壊尽くされた状況を立て直すことで、米国を産業国家に再建することだ。米国はこれまで、レーガン政権以来の「三つ子の赤字(巨額の財政赤字、大幅な経常赤字という双子の赤字と、それに基づく世界最大の対外累積純債務残高)」に悩まされ続けており、意図的に金融バブルを引き起こすことによってドルを自国に還流し、ドルの巨額の過剰流動性が世界的に発生することを防いでいた。しかし、ごく一部の金融投資家・投資会社が異常な富を稼ぐだけで、米国民は塗炭の苦しみにあえいできた。これらの三つ子の赤字是正のまったはもはや許されない。このため、イーロン・マスク氏の率いる政府効率化省(DOGE)で財政赤字の削減を進める一方、相互関税を含む関税政策によって海外に流出した産業や雇用を呼び戻す意向だ。なお、「ペトロ・ダラー制」に変質しているとは言え、一国の通貨を国際基軸通貨にすることは、流動性の供給つまり大幅な貿易赤字を惹起することにつながり、その国の経済・金融に巨大な負担を追わせる。中長期的には、新たな国際通貨体制を構築すべきだ。

トランプ政権の関税政策体系は国内産業の育成・発展による国際経済危機からの脱出が目的

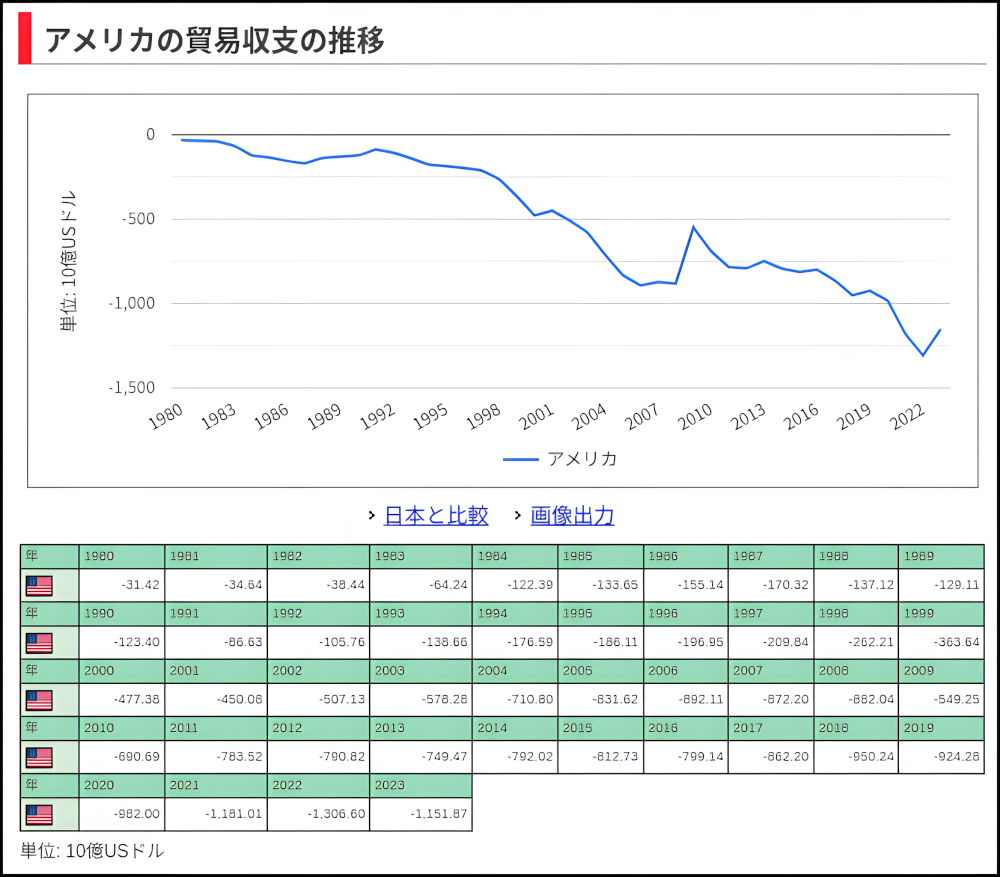

本稿を進めるにあたって、世界経済のネタ帳などから米国の貿易収支(https://ecodb.net/country/US/tt_mei.html)、経常収支(https://ecodb.net/country/US/imf_bca.html)(貿易収支に旅行収支や投資収支などの貿易収支、移転収支=海外に対する開発支援金などを加えたもの)、財政収支(https://ecodb.net/country/US/imf_ggxcnl.html)の推移を示しておきたい。

|

|

|

なお、米国を含む主要国の対外純債務残高に関して、財務省が発表したところによれば「国・地域別でみると、23年末時点で対外純資産が日本に次いで多いのはドイツで、454兆7666億円だった。中国が412兆7032億円、香港が253兆2509億円と続いた。米国は世界最大の純債務国で、対外純債務は2805兆2713=約19兆ドル=億円だった」(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA276W80X20C24A5000000/)という。

米国の貿易収支赤字額は1兆ドル(4月8日の円・ドル相場換算で144兆円)に達している。経常収支赤字幅は米国の投資銀行・企業、個人投資家による投資収益も加わっているため、貿易赤字額よりは少ないがそれでも、同じく1兆ドル規模だ。財政収支赤字は1980年代に「新自由主義」を引っさげて登場したレーガン政権(高金利・ドル高・軍備拡張の三位一体的政策を採用)の頃から問題になっていたが、世界経済のネタ帳では2000年までのデータがない。2001年からデータを得られているが、このデータでは、連邦政府だけでなく州政府、社会保障基金も含まれている一般政府レベルのため、連邦政府財政赤字よりも財政赤字額が少ない。それでも、大まかに2兆2千億ドル(316兆円)規模で、金額としては世界第一だ。

米国会計年度は10月から翌年9月末までのため 、提出時期(通常2月第1月曜日)は異なるが、連邦政府の長である大統領の政策が色濃く反映した予算教書が通常、2月1日に議会に提出され、下院によって(議員立法の形で)予算の審議が始まる。ただし、法律で定められた連邦政府の債務残高の上限(今年2月1日で米国政府の債務残高の上限は約36兆ドル=約5400兆円=)が定められてるけれども、連邦政府の赤字が膨大なため、新会計年度は国債による新規借入残高を加えると、この上限枠をいつも上回る。このため、新会計年度が始まる9月前には恒例のように、連邦政府の一時閉鎖問題が表面化する。結局、予算編成権のある下院がこの借入残高の上限を引き上げることによって、政府の閉鎖を避けということになる。

しかし、この連邦政府が発行可能な債務残高の上限を引き上げるのは、全く健全ではない。第一に、例えば債務残高の上限が40兆ドルになり、10年物国債金利が4%になったとすると、大まかに言って1.6ドル(230兆4千円)もの利払費が発生する。これは、日本の中央政府一般会計予算の歳出・歳入予算の二倍である。この連邦予算の歳出額が巨額になると、輸入額も増えて、貿易赤字も巨額に達する。このため、バイデン前政権以前の米国では、冷戦以降、米国を「金融立国」とし、海外諸国が主に輸入で得たドルを米国に還流させ、過剰なドルがインフレを起こし、ドル基軸通貨性が破綻する異常な事態を起こさせないよう、ドルを還流させるシステムを築いてきた。

しかし、この「金融立国政策」は、一部の富裕層を富ませただけであって、製造業と雇用は賃金の安い海外に流れ、米国は英国を除くほとんどの国と貿易赤字に苦しみ、国民は塗炭の苦しみにあえいできた。この塗炭の苦しみにあえぐ国民の声を背景に、トランプ氏が昨秋、大統領に選出されたわけで、第一に、巨額の財政赤字のこれ以上の膨張を防ぐため、トランプ大統領の任命するイーロン・マスク氏を中心人物とする政府効率化省(DOGE)を立ち上げ、不要かつマネーロンダリング的な性格を持つ財政支出を洗い出している。

例えば、USAID(アメリカ合衆国国際開発庁)による海外支援金などはその一つであるし、バイデン政権はウクライナ支援で3500億ドル支払ったはずだが、ゼレンスキー「大統領」は1000億ドルしか受け取っていないとし、さらに、これは融資ではなく支援金でははないから、返済する必要はないと強弁している。事実上、ウクライナ終戦にも反対を続けていると見られる。これらの問題は、徹底的に糾弾しなければならない。ただし、マスク氏は数カ月以内に政権を離れるかも知れないとの情報が流れている(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250404/k10014769701000.html)。DOGEはもともと、期限付きの省だったが、当初の期限以降は、米国政府を抜本的に見直す組織に継承すべきだ。

第二に、大胆な関税策で海外からの輸入をストップする代わりに、海外に流出した産業と雇用を米国本国に連れ返し、米国を新たな産業国家として再建するべく打ち出したのが、トランプ大統領による関税政策である。相互関税策を含む関税政策の体系は、米国から失われた製造業と雇用を同国本国に戻し、米国を産業立国に再建することにある。既に、日本のソフトバンクグループや台湾のTSMC( Taiwan Semiconductor Manufacturing Company=台湾積体電路製造股份有限公司=)、韓国の現代自動車などが、米国へのAI半導体など直接投資を実施すると表明している。トランプ大統領の政策を良く理解している起業家は、対米投資に乗り出すだろうし、今後は交互直接投資によって先進国間の水平分業が形成されていくだろう。

ただし、米国に対して輸出ばかり行い、輸入は行わない諸国は、同盟国であっても相互関税を含めたトランプ政権の関税政策は厳しいものになるしかない。そういった国は、①米国に対する貿易黒字額(輸出額÷輸入額で代表される)②為替相場の自国通貨高に向けての為替介入③付加価値税(日本では消費税)を採用している国の輸出企業に対する輸出補助金として使用されている付加価値税還付金の廃止(注:https://dime.jp/genre/1532517/ =付加価値税は、1954年にフランスの財務官僚であるモーリス・ローレによって考案され、最初に同国で導入されました。当時のフランスでは、自国の輸出企業に対して輸出補助金を出していましたが、GATT(関税及び貿易に関する一般協定)に抵触する恐れがあったため、輸出補助金に代わるものとして付加価値税が考案されたのです=)④面倒な規制など非関税障壁の撤廃ーなどによって定められるものであるが、今回は貿易黒字額が算出の主な根拠になったようである。

参考までに、NHKの報道を引用させていただく(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250404/k10014769681000.html)。

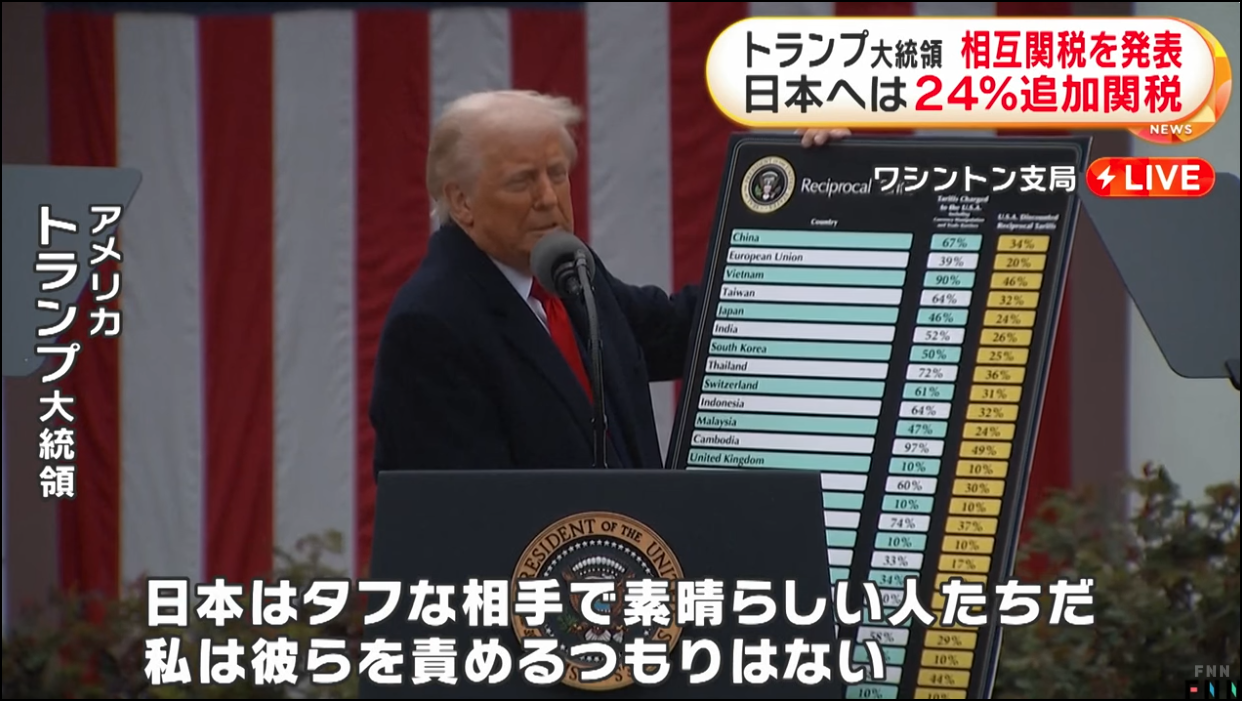

トランプ政権は2日、すべての国や地域を対象に一律で10%の関税を課すとともに貿易相手国の関税率や非関税障壁を踏まえ、日本を含むおよそ60の国や地域を対象に「相互関税」を課すことを明らかにし、日本には24%の関税を課すとしています。トランプ政権は2日、すべての国や地域を対象に一律で10%の関税を課すとともに日本を含むおよそ60の国や地域を対象に「相互関税」を課すことを明らかにし、日本には24%の関税を課すと発表しました。この発表にあたりホワイトハウスは日本の46%など、アメリカがそれぞれの国と地域から実質的に課されているとする関税率の算出について、各国や地域の貿易赤字や関税率、それに非関税障壁を根拠として考慮したと説明しました。

一方、USTRはこの関税率を算出するための計算式を公表しました。それによりますとアメリカ国勢調査局の2024年の輸出入のデータを使用し、対象となる国や地域に対してアメリカが抱える貿易赤字の額を、その国などからの輸入額で割る式となっています。計算式では分母に2つの係数をかけることになっていますが、この係数はあらかじめ数字が決まっていて事実上、貿易赤字の額と輸入額のみに基づいて算出したことになります。

日本の場合は、既に述べた全ての条件を適用すると、米国に対する輸出品の相互関税は46%になるが、トランプ政権はこれを24%にとどめたようだ。同盟国を含む貿易相手国の経済情勢を考慮したと思われる。こうした措置について、反トランプのNHKは「政権内部で(税率算出に)食い違い」と報道している。この報道は、Youtubeのイエアンドライフ・チャンネルの「トランプ相互関税の意図と、今後の見通し」(https://www.youtube.com/watch?v=CQOGovCQFn0&t=546s)とも一致している。なお、同チャンネルは1ドル120円程度の為替相場に移行することを予測している。

|

|

トランプ大統領の意向を受けた商務省・USTR(通商代表部)としては、ある程度厳密な計算を行う一方で、①計算を複雑にしないために、各国の対米輸出額を対米輸入額で割った値を基本とする②基本率から貿易相手国の経済事情を斟酌して、実際の相互関税率を算出したーのだと思われる。南北戦争で、旧宗主国の英国が軍艦・兵器の供与などで支援した南軍は、奴隷を使ったプランテーションによる自由貿易を続けて栄えようとして敗北したが、北軍は奴隷解放の父と言われるリンカーン大統領を中心に、米国北部に育ちつつあった幼稚産業を育成するための大規模な関税政策を採用して、産業の基盤を築き、米国に繁栄をもたらした。

ヘクシャ=オリーン定理(国が豊富に保有する生産要素を活かして生産した財を輸出することで、貿易によって生産要素=雇用賃金など=の価格を均等化するという理論。二国二財の数理経済学モデル)という、自由貿易論者にとってはまことに好都合な経済理論があるが、自由貿易がいつも正しいとは限らない。保護政策を行い、産業を育成することも重要なときがあり得る。特に、米国がバイデン政権以前のように、巨額の貿易赤字・大幅な経常赤字・世界最大の対外純債務残高に苛まれたうえ、財政資金などを使ってドル建て有価証券の引き上げを行う(注:要するにバブルを引き起こす)などの不健全な経済政策を行い続けている場合は、いずれ、基軸通貨としてのドルの価値の破綻が訪れてしまうことは想像に難くない。

トランプ大統領・政権の政府効率化政策や関税政策の意味を正しく認め、日本としてもトランプ政権率いる米国に協力すべきで、①米国の輸出製品を購入する②ドル建て国債を売却し、円高政策を続ける(国内の物価も落ち着いてくる)③内需拡大に注力する(財務省の緊縮財政に踊らされないようにする)ーことが肝要だ。それこそが、正しい意味での日米同盟の在り方ではないか。加えて外交政策でも、ウクライナ戦争や中東政策で、事実上は米露が協調している現実を認め、世界平和の実現に対してもトランプ政権に協力すべきだろう。

もっとも、日本の岸石政権(岸田文雄前首相率いる宏池会を後ろ盾とした石破政権)は、トランプ政権がNATOの離脱政策も推進していることを無視して、ウクライナ戦争でウクライナをいつまでも支援し続けることやLGBT政策、移民政策を推進することで、英国を中心とした欧州エスタブリッシュメント・リベラル左派全体主義官僚独裁政権に肩入れしている。岸石政権の岩屋外相(注:ロシアから永久に入国拒否)などは、NATOに肩入れする旨、発言したくらいである。これは、現代の国際情勢について、意図的に全くの無知を決め込んでいる証左でもある。

ロシア直接投資基金のドミトリエフ高官が訪米、ウクライナ戦争の終結と米露による北極圏共同開発協議か

ロシア直接投資基金のドミトリエフ総裁がロシア政府高官としては「特別軍事作戦」開始後初めて訪米し、ウクライナ戦争の終戦とシベリア・グリーンランド・アラスカを含む北極圏の共同開発について競技したようだ(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN041E80U5A400C2000000/)。

ロシア直接投資基金のドミトリエフ総裁は3日、北極圏での米国との経済協力に意欲を示した。レアアース(希土類)や液化天然ガス(LNG)などを挙げ「取引できる」と述べ、経済関係が進展すれば米国の対ロ制裁が解除される可能性があると表明した。米FOXニュースのインタビューで語った。

このところ、米国のトランプ大統領はロシアとウクライナの部分停戦が進展していないことから、ロシアに対して「ウクライナでの停戦に向けた協議でのロシアの姿勢を遅延戦術だとみて、いらだちを募らせている模様だ。米FOXニュースは1日、現状の停戦案は受け入れられないと明言したロシアに対し、米側は追加の対露制裁に踏み切る準備に入っていると伝えた」(https://www.yomiuri.co.jp/world/20250402-OYT1T50117/)ということだが、ドミトリエフ総裁がロシアの「特別軍事作戦」開始後、政府高官としては初めてロシアを訪問したことから、ウクライナ戦争終結とシベリア・グリーンランド・アラスカを含む北極圏の米露共同開発に向けて協調が進みそうな情勢になってきた。

|

|

|

エネルギー・インフラへの攻撃に対しては主に、ウクライナ側がロシアに対して行っている。ニキータ氏はまた、英国が一基の原子力潜水艦で米国の支援を受けずにロシアの40の都市を破壊できるとする原子力潜水艦は実際にはトライデント型の米国製潜水艦の技術が深く使われているのもので、米国の支援がなければ実戦に用いることが出来ないうえに、現在は事実上、使用不能状態にあるという。それよりも、ロシアの迎撃不可能な超音速ミサイル・キンジャールのほうが、破壊力が凄まじいとしている。

ロシア在住の実業家でウクライナ戦争に詳しいニキータ氏は、Youtubeの「ニキータ伝〜ロシアの手ほどき」チャンネルの最新動画「米露関係は悪化したのか⁈」(4月5日土曜日版)で、①ロシア側としては、米国の停戦条件(注:ウクライナに3500億ドルの軍事・経済支援金を返済してもらうためのレアアースなど天然資源の共同開発。米国企業が参加しているため、他国の攻撃の重要な抑止力の役割を果たす)について真剣に検討している②ただし、ウクライナ戦争の終結に関しての議論はまだであり、それには戦争の根本原因の除去とウクライナのネオ・ナチ化が必要であるとプーチン大統領は考えている(注:NATOの東方拡大を停止することはもちろん、NATOを解体すること。ただし、このロシア側の認識についてはトランプ大統領は熟知しており、NATOから脱退するとともにNATOの解体に向けて準備しているようだ)ーとのことである。なお、ニキータ氏はウクライナのゼレンスキー「大統領」を背後で操っている英国のジョンソン元首相、スターマー首相らに警戒が必要だと付け加えている。

なお、幸福実現党出身の国政情勢アナリストの及川秀幸氏によると、欧州のエスタブリッシュメント左派全体主義官僚独裁政権はルーマニアにNATOの最大の軍事基地を建設中であり、その使用のために、ルーマニアの憲法裁判所は(注:フォンデアライエンEU委員長率いる欧州連合=EUの差し金で)大統領選に出馬予定のカリン・ジョルジェスク氏の出馬を禁じたと言う。それでも、トランプ大統領がウクライナ戦争の発端は北大西洋条約機構(NATO)であり、欧州連合(EU)がNATOの役割を引き受けようとしていることなどから、トランプ大統領はNATOから脱退するとともに、NATOを解体するとみている(https://www.youtube.com/watch?v=hKnBdzx0FEY)。

|

|

ウクライナとのレアアースなどの希少金属、石油・天然ガス共同開発事業は、米国がウクライナに融資した軍事・経済支援金を返済してもらい、ウクライナの復興に当てるとともに、他国のウクライナ侵攻・侵略を防ぐ唯一の鉱物・天然資源協定と思われる。米国が抜け、解体しようとしている欧州諸国、欧州連合(EU)はこれからもはや、立ち上がれなくなるだろう。なお、フランスでは、国民連合を実質的に率いるマリーヌ・ルペン氏がEUの資金を不正に利用した罪で敗訴し、2027年の大統領選挙への出馬資格を剥奪されることになったが、欧州諸国での右派民衆・ポピュリスト(政治変革を目指す勢力が、既成の権力構造やエリート層を批判し、人民に訴えてその主張の実現を目指す運動を展開する)政党の支持勢力は一段と広がる。この流れの中で、トランプ政権のNATO、EU解体外交政策も相まって、欧州全体が右派民衆勢力に席巻されることになる公算は大きい。